散文:吾师吾友张新生(吕维)

去年春天,我和先生闲聊,说不想再写那些在天上飘来飘去的文字了,尤其害怕一些过于庄严过于神圣过于精致的东西,它们阻止着我得到真实和美好,我急需一种新的写作语言。先生问是一种怎样的语言?我一时半会儿也说不清楚,模模糊糊觉得,应该像沣河的沙子一样,白生生的,冲刷和过滤掉了所有的气味、杂质以及耀眼的浮华。

张新生先生(右)和胡公石先生(中)合影

先生让我多接触一些民间的东西,比如民谣、民俗等,特意提到了西北民歌。他早年在宁夏有过从军和工作的经历,近距离接受过那些歌谣的熏陶与浸润。他说那些歌谣都土得掉渣,但又大得雄奇、美得撩人。按照先生的话,我找来一些陕北民歌反复听了,尤其喜欢贺国丰的新派黄土民谣,如泣如诉的低婉吟唱里蕴含着深厚的情感和强烈的生命意识,轻而易举就折服了我。陕北孕育了路遥,也孕育了这些让人热泪盈眶的民歌,但黄土高原的日子枯焦,人只有内心丰富了,才能对抗日子的平淡。如先生所言,陕北的民歌,语言确实都土得掉渣渣儿,但掏出一颗心是个血疙瘩,再掏出一颗心,还是个血疙瘩……这种炽热的“土”让我体会到了朴素是语言的高境界。

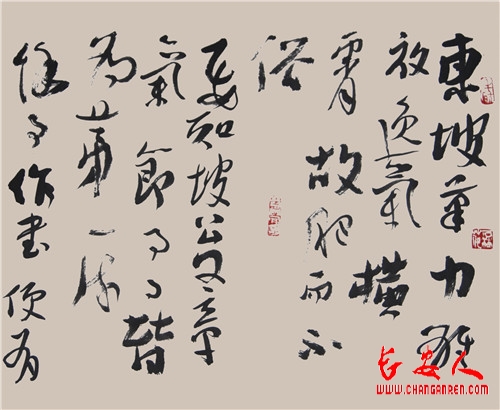

但是,启发我对写作语言的思索更加清晰明朗的,还是先生的字和先生的画。先生的字很多人见过,其实先生的画丝毫不逊于他的字。先生画过一幅枯树野菊,笔情纵恣,骨力苍劲,墨趣横溢,看似枝乱伸花乱开,但充盈着一股兀傲之气。先生的字和他的画一样,横涂竖抹,逸笔草草,看似漫不经心,随手拾掇,而墨色的干湿浓淡、布局的疏密虚实、结构的远近高低,排列的正斜松紧,线条的顺逆粗细,力道的轻重缓急,多种对比关系灵活交织,笔笔无出法度之外,意境全在法度之中。这种无法而法的境界,是情感与技巧的高度融合,反映了先生艺术创作的高度自由。

先生说自己的字就是一抱抛出去的干柴,但我看着却有一种刀枪入库、马放南山、解衣卸甲之后,袒胸露怀不管不顾躺在草地上的舒坦,洋溢着随心随性的自在与天真。用“振迅天真”来评说先生再合适不过了,什么是振迅天真?振迅就是抖动激动的意思,天真是自然不做作的意思,振迅天真,即真性情也。不管是书法,还是文字,若有情有法,则尽妙矣。至此,我对语言意境的思索完全茅塞顿开。

后来,我在长篇散文《老赵》的创作中就采用了“静水深流”的语言意境,最大限度克制了那些刻意彰显才情的方法技巧,以粗砺、质朴、平淡的语言还原了生活的真实和真实的生活。我敬佩先生的博学多闻,也感激他的循循善诱,说要把他当老师,对他执弟子礼。先生回我:开啥玩笑,我一个写字的还能教你写文章?

我知道,先生不是不愿教我,他只是看重朋友间的平等与坦荡。我们爷俩在一起聊天很有趣,常常让外人无法理解。他谈他的书法,我说我的文学,他讲笔划对空间的切割与重组,我就说诗歌意象的变形与重叠,他讲书法的审美不能仅仅看法度,更重要的是其中蕴含和传达出的情感与主张,我就回应这话说得好,这个道理就好像决定文学作品品质的不是花花绿绿肥肥腻腻的语言,而是对人心与人性的探查深度……这真像刘姥姥在大观园遇见了贾母,出身、经历和关注点完全不同的两个人竟然聊得热热火火,而且严丝合缝没有丝毫的磕绊。

作者吕维和张新生先生

自己想着也有趣,于是就动念想写写先生。这个想法在心里盘桓多半年了,但这笔就是落不到纸面上。当很多人还在三爻坡下自娱自乐的时候,先生已经出潼关过黄河,在北京举办了《孤鼎》、《振迅天真》两场书法艺术展览,以其野性、生猛、崚嶒、险峻的书法面貌和对书法艺术革故鼎新的创新精神而名动京城,沃兴华、曾翔等人一向特立独行,狂狷不羁,但对先生却是惺惺相惜、礼敬有加。先生是能摸到书法艺术殿堂顶棚的大书家,若干年后必定是书坛一座令人仰止的高山,而我只是一个对书法略知皮毛的门外汉,虽然时常会犯点人来疯,但要评价先生,我还是知道自己的肥瘦的。先生仁爱,几次见我在苦闷中纠结,就绽着慈眉善目的笑脸给我宽心,说:娃呀,伯喜欢听你说话,你按你的方式大胆写,就是写错了伯也不犯病。

但先生着实不好写。关于先生的争议震得人耳膜疼,让我觉得解读这个老汉几乎是一种徒劳。有幸陪先生度过几个愉快的下午,我们喝酒,品茶,作画,写字。他谈话的思路大开大合,时刻呈现出一种跳跃性,谈天,说地,谝神,论鬼……但都围着书法展开。这种跳跃,会让你觉得这老汉就像是一个倔脾气的厨子,你永远猜不到他端上来的下一道菜是什么。或者,更准确些,他应该像一个喜欢玩捉迷藏的顽童,当你拿着绳子要把他捆个结实,却发现难以措手:他总在不断地变,不停地动!结论往往产生于终点,而先生的书法艺术追求却没有终点,于是我所掌握的有限的书法评论标签都不适用他了,甚至我觉得自己的脑子也不够用了。

如果非要勉强着给先生下一个结论,我只能说——变化。不断寻觅表达内心情感的最佳手段,就是他书法艺术的主线。当然,这种变化是真诚的,不是投机,明显有别于那些装神弄鬼的江湖派艺术家。先生早年师从于右任先生的亲传弟子胡公石先生,以远超常人的勤奋和顿悟而尽得传统书法的精髓,写得一手精妙的“二王”风格的书法,并赢得了广泛认可。但先生没有就此停驻,在上世纪八十年代那场思想和艺术变革的浪潮里,先生受日本墨象书道的启发,开始追求一种更加“饱含情感”的书法创作风格。必须承认,与传统文人创造的经典帖学相比,先生革新后的书法无疑是“野蛮”的,有失“优雅”的,懂他的人说他的字充满活力,感叹先生身上具有一种不可思议的创造力和令人惊奇的多样性表现手段,也有很多人认为先生挑战了传统书法的优雅底线,甚至连他的一位朋友也惊呼:这老汉得是疯了!

巨大的历史惯性,让我们习惯于老老实实做人,规规矩矩写字。“二王”的正统地位被确立后,中国书法就一直处在“圣”的笼罩下,俊逸优美、雅致灵秀的书风便传承了一千多年,以致臣服的,背叛的,都有意无意地要将自己的师承追溯到“二王”才不被视为异类,就连书法“破秀”战的发起者王铎也要力证自己是在“师古开今”,声明自己“颇有所从来”,并非“野道”,尽管他的用笔、用墨、章法、结体横看竖看都不像是书圣的“嫡亲”。直至今天,“二王”在很多展览中仍被视作“复兴传统”、“走正路”,反之就一概论为“丑书”、“怪书”。如果生在同一时代,先生是能和王铎坐在一起喝酒的,但他脾气比王铎坏一些,曾公开为“丑书”叫屈。我裁决不了这场争论,但我记得罗素的一句话:参差多态,才是幸福的本源!

先生对个人情感表达方式的极力维护让我想起了梵高,他的画与以往所有人的格调完全不同,虽然生前一张画都未售出,却始终不渝坚守着自己的信念。梵高生前一直给友人写信,诉说人们不理解他真实情感的苦闷。有一段时间,先生也曾一遍又一遍向人阐述自己的观点:社会不断进步,人性不断解放,笔墨也当与时俱进。时间长了,先生就耍笑说自己决心像日本书道大师井上有一那样“跳崖摔出一个肉泥般的自我”。后来再提说,先生就笑而不语了。

梁任公在所著的《李鸿章传》中有言:“天下惟庸人无咎无誉;誉满天下者,必谤满天下”。不被自己所处的时代理解,被同时代大多数的世人误解,对一个艺术家而言,既是最悲情的事,同时也是最幸运的事。作为一个视书法艺术高于生命的书法家来说,先生能选择宁“野性”毋“谄媚”的艺术风格,证明他已经做好了为这个时代书法艺术发展承担太多不理解的准备。行文至此,我忽然想起了这个时代同样富有争议的一位女诗人的诗:人间有许多悲伤/我承担的不是全部/这样就很好。

上次看望先生,告别后先生照例送我。路上,先生以水和冰作例给我讲继承与创新的问题,告诫我一定要有自己的独立思想和艺术追求。言犹未尽,先生竟然多送了我三个路口,我没有阻拦,也不想阻拦。临别之际,先生对我说,前人把好走的路都走完了,书法要发展,就必须突破古人的笔墨程式和标准,从荆棘里重新趟一条路出来。作家远村评价先生正在进行一场“一个人的书法保卫战”,看着先生被路灯越拉越长的背影,我仿佛看到了唐吉坷德拎着长枪走在一条人迹罕至的道路上。

英雄必将远去,先生也必将老去,但书法还会一直在路上……

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:散文:槐树岭(吕维)

- 下一篇:散文:食事杂记之学做饭(吕维)

相关文章

-

没有相关内容