散文:艺海无涯苦作舟——访画家陈寅汉先生有感(王小虎)

借着回杜曲参加杜甫文化广场建设座谈会的机会,我去拜访了寺坡村的画家,也是传统文化“添碟子”非遗项目传承人的陈寅汉先生。

陈寅汉先生所居住的寺坡村是一个文化底蕴很深厚的村子,这里的村民崇尚知识喜欢书画,清代曾出过大画家董辅臣。而且这种良好的风气代有传承,像如今依然健在的知名画家董一致、陈炜、董晓光和已经故去的董步来,都是寺坡村人氏。陈寅汉先生成长在这样一个文化环境中,特别是受长兄陈炜的影响,不自觉的就走上了书画的道路。到了他家,寒暄不了几句,先生便引领我们上了二楼的画室。一进门,就犹如走进了山水世界,不管是墙上、地上,都是他的山水画作。特别是画案上正在创作的一副八尺山水,更是吸引我的眼球,让我赞叹不已。虽然画室有些凌乱,但让我明显感受到了他的那种勤苦奋斗的精神,也让我看到了他所取得的巨大成绩。

在学习书画的道路上,由于家境贫困,陈寅汉先生没有拜过老师,没有进过美术学校,唯一对他有帮助的就是大哥陈炜。但他有一股子别人没有的吃苦精神,有一股子肯钻研的劲头和认死理的性格。在上世纪70年代前,农村的生活是很艰苦的。作为生长在农村的陈寅汉先生,每天都要在庄稼地里面朝黄土背向天地辛勤劳作,而且劳动强度很大。一般人干完一天的活,都会感到精疲力尽,到了晚上就会倒头便睡。可是作为心中有理想、有抱负的陈寅汉先生,在人们休息的时候,却是他最忙碌的时候。因为这时候夜深人静没有干扰,他可以静下心来专心学习书画创作。由于他是一个专注的人,画起画来就把一切都忘了,往往一画就是大半夜,有时忘情还会干到大天亮。但他从来没有因为画画而不去上工挣工分,他知道自己是家里的精壮劳力,家人需要他来养家糊口。所以,他不管画半夜还是一夜,第二天都会按时出工。在上工的时候,他心里还是不忘画画,有时不是望着南山愣神,就是看着塬坡发呆。他知道“处处留心皆学问”的道理,对看到的想到的都会在心里仔细琢磨,有时还会用树枝在地上划拉两下。由于陈寅汉先生的勤奋和较高的悟性,他的画艺提高很快,作品也很受人们的喜爱和认可。

陈寅汉先生的画取法于传统,但又有自己的探索和创新。他非常重视磨炼自己的笔墨语言,力求达到准确表达所要表述的物体本质。同时,他很注重画面的虚实处理,尽量做到实而不闷,虚中有物,使画面实景清晰而空景呈现,虚实相 生,无画处皆成妙境。经过几十年的探索与实践,陈寅汉先生的山水画已经有了自己的艺术风格,并在长安画坛崭露头角。他的山水画作品用笔简洁,墨色多变,画面干净,雅俗共赏。当然,人常说艺无止境,笔墨锤炼是一个漫长的过程。如何使自己的山水画达到恰到好处的境界,这应该是陈寅汉先生一生所要去追求的。

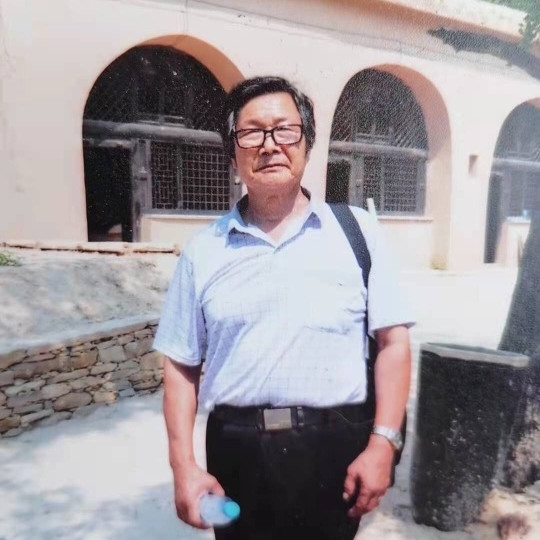

陈寅汉先生艺术简历

陈寅汉,艺名丁叶,生于1948年,中共党员。1970年参加中国人民解放军并任连队文化干事,退伍后曾任生产队会计、杜曲镇文化站干事。一生热爱文化艺术,多次为寺坡村民间艺术添碟子培养新人。现为陕西老年书画学会会员、陕西书画艺术研究院理事、长安仓颉书画院理事、中华教科文出版社东方红书画院院士、长安区书画协会会员。其作品曾在《三秦书画报》发表;多次参加“盛世长安大型书画展”、“陕西省喜迎十八大老年书画展”等省市区各级画展且荣狱二、三等奖和优秀奖;作品入选《中华老人诗文书画集》、《西安巿长安区廉政书画精品集》、《记念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年书画作品集》、《纪念中国人民抗日战争胜利作品集》、《于右任书法分会五周年书画集》、《西安于右任分会会员作品选》第一和第二集。

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:散文:雨(王小虎)

- 下一篇:散文:王曲马社火(姚应龙)

相关文章

-

没有相关内容