牺牲于长安的北大学子张瑞清

我不知道,这个题目能否唤起我们对还未曾谋面就悄然而逝的北大学子张瑞清的追怀;我也不知道,这篇文字能否承载得起张瑞清短暂的青春年华和鲜为人知的英雄事迹;我更不知道,有幸读到这篇文章而沉浸在石砭峪水库定向爆破成功喜悦的人们是否还能记起“5•11”遇难的科研工作者张瑞清等人……

我决意要写这篇文章时,采访了参与石砭峪水库定向爆破的有关人士,翻阅了政协西安市长安区委员会编写的《水库建设在长安》《老长安》(重大事件篇),得到了张瑞清胞弟张瑞林先生和侄子张少宏提供的有关文字和照片。待我动笔时,本该笨拙的手指敲击键盘时显得更加笨拙了。然而,难以抑制的激动、感激和悲痛等情绪交织在一起,驱使着我还是把张瑞清写了出来 ,以飨读者的同时,寄托我们对一位逝者的怀念,权且把它作为长安一段历史的补录,更有价值和意义。

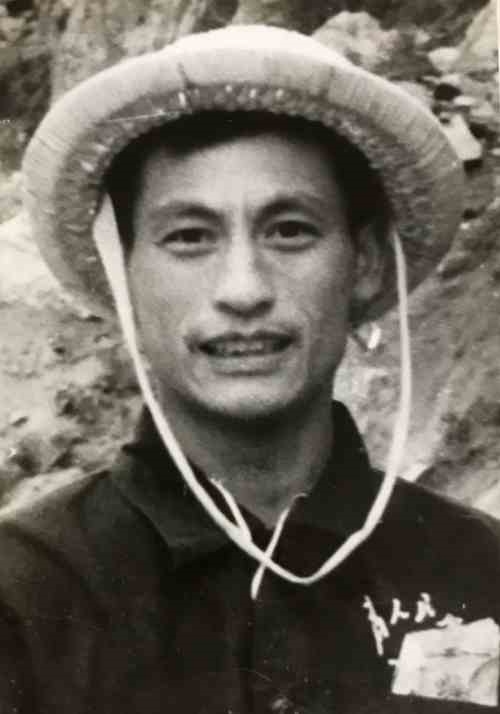

他叫张瑞清。

一位北大的才子,

长得英俊帅气。

却把生命的终点定格在了26岁,

——一个人正值意气风发、风华正茂的时候;

他贡献于长安,

牺牲于长安,

他的名字“张瑞清”却鲜为人知。

他没有子嗣,

却留下了一块高高的永不倒塌的石碑。

几张相片,

成了他留给亲人的无尽思念,

成了他们家族的传家宝和永远的自豪。

成了他功在千秋名垂青史的名片。

张瑞清,1947年8月29日出生于陕西省汉中市武乡汉王镇新风村的一户贫苦农民家庭。1961年毕业于汉王铁佛小学, 1964年毕业于武乡镇中学,1968年汉中一中高中毕业。看似顺顺当当的求学之路,沁润了父母的多少辛酸,多少心血,多少汗水,唯有已经高中毕业的张瑞清感受得清清楚楚;其中饱含了张瑞清多少努力,多少艰辛,多少血汗,也唯有一路走来的张瑞清记得明明白白。在文化还相对落后,连温饱问题尚未解决得了的年代,张瑞清这位穷乡僻壤的贫寒子弟,读完小学读初中,读完初中读高中,足见其父辈对教育的重视和对他寄予的厚望,也足以想象得出张瑞清的聪慧与毅力。在那个年代那种环境下,张瑞清应该算得上是他们那里百里挑一的幸运之子、有福之人和饱学之士了。

高中毕业后,21岁的张瑞清回到了自己的家乡汉王镇新风村,参加了褒河东干渠的修建工程,抬石头、挖土方,凡是成人干的活,他这个刚刚走出校门,还没有经过风刮日晒的白面书生,力气一点儿也不服输于成人,技术上更不逊色于老把式。他舍得出大力,流大汗,抢着干,多干,以求多挣些工分和多得些报酬,以回报父母的养育之恩,并减轻他们的经济负担和心理负担。同时,他力图在艰苦的生产劳动中强健自己的体魄,磨练自己的意志,干出一番成就来。

1970年,张瑞清被委派到汉王公社新风小学担任教师,同年十月,又被调到汉王公社担任广播员。学用所用,张瑞清终于有了用武之地,可以大显身手施展抱负了。他信心满满,工作积极出色。1971年3月,他以全公社考分第一的优异成绩考入北京大学汉中分校力学系。

北京大学汉中分校(今陕西理工大学)位于陕西汉中褒城的连城山下。1964年伟人提出“北大也要办三线”的指示,遂开始北大分校的选址、勘探和设计等一系列工作。次年8月份开始了代号为 “653工地”的建设。1969年10月,北京大学原数学力学系的力学专业、无线电电子学系、技术物理系一千多名师生和家属,乘专列奔赴“653工地”。从此在陕西汉中建立了北京大学汉中分校(也称653分校)。1978年4月,北大党委根据中央领导指示,做出撤消汉中分校的决定,分校师生分批返回北京。北京大学汉中分校虽然只存在了十四年,但是,它是一个名副其实的有关国防工业的科研和教学基地。

能考入北京大学汉中分校的任何一个专业,非一般等闲之辈。可张瑞清考上了,而且学的是力学专业(原北大数学力学系)。那年,他24岁,正是男大当婚的最佳年龄。为了学业,他毅然决然地放弃了娶妻生子。他知道,“鱼和熊掌不可兼得也”;他更知道,“自古忠孝难得两全”。

在读大学的日子里,他既要参加频繁的校建劳动,还要学习很深的专业课。当时,正值那场政治运动轰轰烈烈的时期,人心的浮动,学习氛围的不尽人意,丝毫没有动摇张瑞清学业有成报效祖国的初衷。他刻苦学习,勤于钻研,虚心请教,在授课老师的心目中留下了极佳而又颇深的印象。

1973年5月10日,长安石砭峪水库定向爆破的日子越来越近。广东省水利厅、铁道部、黄河委员会、北京地质学院等全国各地的专业团体纷纷组织专业学者和教授前来指导、研讨和调研。北京大学汉中分校受陕西省水电局邀请,参加长安石砭峪水库定向爆破筑坝的科研观测。分校不甘落于人后,更不想放弃这么难得一次的实践与学习机会,立即组团。 1973年4月20日,邵鸿昌教授、沈立教授和学生张瑞清等三人带着相关仪器和设备,从汉中到长安,从山外来到了石砭峪水库工地。

张瑞清知道,这一去,他原定“五一”结婚的日子只能向后推了。她,一位来自汉中城里如花似玉、颇有才学的姑娘,从与张瑞清相知到相爱,一直情投意合,为众人所羡慕。自从张瑞清踏上北去的征途,这位姑娘何曾放弃过默默的祝福,何曾间断过来自心底的呼唤,她祈盼着她的白马王子早早地平安归来,与她一起走向婚姻的殿堂,共度幸福美满的人生。

然而,张瑞清毅然决然地出征了。就在原定结婚日子的前一周,他和邵鸿昌教授、沈立教授不顾旅途劳累,爬山涉水,冒着乱石飞溅的危险,与兄弟单位的同志一道,亲临现场,选择最佳观察点,废寝忘食,夜以继日……

为了确保定向爆破后拥堵在沟道上游的河水能顺畅排出,几个月来,施工人员在工程技术人员的指导下,硬是用钢钎、铁锤等比较原始的劳动工具在沟道西边的半山腰凿出了长约480米,洞径近5米的输水洞(又叫“出水洞”“导洞”)。经过专家组的反复观察和研判,最终敲定在这个输水洞安装仪器最为合适,既距离主爆区最近而又相对较为安全;既不伤损机器,又能测到准确的数据。再后来的日子里,张瑞清同其它人员一起,安装仪器、检查线路、调试设备,每一个环节,他们都做到了丝毫不懈怠,一点儿不马虎。

也就是在石砭峪水库定向爆破前,北京大学汉中分校所来的邵鸿昌教授、沈立教授和学生张瑞清三人,都领取了石砭峪水库指挥部统一制作和分发的定向爆破当日在主爆区以西松坪山观察的特殊门票。可想而知,5月9日的晚上,他们有多么的激动,有多么的期盼,他们和衣而睡,又彻夜难眠。。

1973年5月10日,一个令人难忘的日子——全国定向爆破筑坝装药量最大(1620吨“炸药之王”TNT)的长安县石砭峪水库定向爆破在万众瞩目中就要开始。中午十二时整,随着南五台独松阁起爆操控室一声“起爆”话音落下,坚守在峪口水库指挥部窑洞总控室的人员只感觉像发生了地震一样,脚底不稳,身子摇晃,空中的绳子、电线等也跟着摆动起来。一大早揣着特别“观察证”,头戴柳条编制安全帽,身穿胸前左上方印着“为人民服务”字样劳动布工作服就赶上来的张瑞清,正陪着他的老师邵鸿昌教授、沈立教授。此时的张瑞清,显得憔悴,但丝毫掩饰不住他内心的喜悦;卸掉安全帽的他,双手背后,注视着正前方。“轰隆”的一声闷雷般的巨响过后,站在松坪山上观看爆炸盛况的工地民工、值守的解放军战士、参加爆破观测的科研人员和方圆几十里前来观看热闹的成千上万群众,只见石砭峪沟道一东一西两座山头同时飞起,在中间的河谷地带上空相碰后,“哗”的一下,土末、砂石、树枝等腾空而起,山涧瞬间升起了土雾,混合着渐渐升腾的硝烟,弥漫于天地之间,既看不见山,又看不见飞起的山石,只听到满山遍野的欢呼声,呐喊声,此起彼伏,经久不息。

当天下午,石砭峪水库爆破区掩体内的人出动,查看了整个爆破区。结果发现,原先预定的效果已经实现,算得上是一次成功的定向爆破工程和案例。然而,唯一的、位于河道西边半山腰的输水洞上边的洞口发生了塌方,两三万立方的砂石严严实实地封住了洞口,洞内只有少量的水在流动。这是专家学者始料不及的灾难性事故,因为稍有懈怠,上面的水越聚越多,就有可能冲毁刚刚炸起而堆积起来的石料。处于关心和急于一看究竟,寻求解决问题方案的目的,有关专家得知后,急忙进洞了解实情,同时他们担心安装在洞里的仪器。还好当天进洞人员,来回近千米,并无大碍,更无人员伤亡。

其实,早在爆破前,为了预防输水洞在爆破过程中受损震垮,工地已经组织人力运进去几百方松木檩条,像煤矿的坑道一样,做成“十”字形或“井”字形支架支撑着洞顶和洞壁。如果没有意外的话,这些檩条上面科研人员固定的仪器,以及连接仪器设备的电线等不会受到任何损失。

第二天上午,黄良营的民工先行一步,被安排到爆破后的区域内清理路障,以便后续人员的上下和车辆通行。时任工程处处长卢民庆和黄良公社社长李宇勋来到输水洞洞口,打眼一看没有一人。还在思忖间,有了一种异样的感觉。这时,西安工业大学的宋克强教授一行前来查看洞子有无裂缝等迹象。几人走近仔细一看,洞内有一尺多深的水,顿感不妙,也顾不了那么多,宋克强教授和另外一名教授挽起裤腿,连皮鞋也没脱,就“噗通噗通”进洞里去了。

不一会儿功夫,宋克强和那名教授跌跌撞撞地跑出来,上气不接下气地说:“里面有人!里面有人可能昏倒了!”这下洞外的人一下子着急了。“时间就是生命!救人要紧!”正在清理路障的黄良营民工有人就要向进冲,被卢民庆一把拦住。

卢民庆问那两位教授:“昏倒的人距离这洞口有多远?”

“大概50来米。”其中一位教授惊魂未定地回答道。

卢民庆四下里张望,只见不远处承担爆破警卫的西安警备区部队正在撤防。他们一个个从坝上的石头窝里出来,向停在洞子北边的汽车方向移动。卢民庆急中生智,向着解放军一边高高招手,一边竭力地大喊:“救人呐——,救人呐——,洞里有人晕倒啦——”其他的人也跟着喊,并不停地招手。

解放军听到喊声,一下子掉转方向赶了过来。卢民庆看了看聚集过来的军人、民工,非常镇定地说:“先进去两个人看看究竟再说。”两位解放军战士奋勇当先,即刻进到洞子里去了。一会儿,这两位解放军战士扶出来一个人,昏昏沉沉的。看装束,并非工地上的民工,更不是解放军战士。卢民庆一问,得知里面还有人,他顿感事态的严重,如果还这么贸然进洞,那么伤亡的人数就不仅仅是洞里现有的几个人。此时,既无送风设备,有无防毒面具之类,怎么办?卢民庆急得团团转。

一位解放军指导员高声说道:“科研人员是国家的宝贵财富,事不宜迟,同志们,进洞救人!”他振臂一呼,就要进洞,忽然,他猛地一转身,提醒战士们:“毛巾蘸上水,捂住鼻子,严防中毒。”说完,他抢先进了输水洞。

就在这时,水库工地的副指挥纪镇西来了,他得知情况不妙后,大声吼道:“赶快救人,救人!”现场民工的情绪再一次亢奋起来,一下子涌向洞口,急着往里冲。

卢民庆又一次拦住民工道:“先把人数一数,进去几个,必须出来几个!”毕竟救人要紧,大家没等数清人数,就向洞里钻去。此时,只见你进我出,我出你进,如穿梭一般,一片忙乱的景象……

其实,原先洞子里只有几个科研人员,结果最后被抬着或扶着出来的竟有三十多个,他们或躺或坐在输水洞外的平地上,从衣着和装扮上,不难看出他们中有科研人员,有民工,还有解放军战士。救人者被救,这是谁也想不到,更不想看到,却真实发生了的事!

救护车来了,军车来了,指挥部的车来了,那些被救出洞的或被抬,或被扶,被背,送上了车子,拉到了就近的风雷表厂医院、太乙宫工人疗养院、结核病医院,限于这些医院当时的救治能力,还有的被送到了稍远一点的长安县人民医院,更远的陕西省第一人民医院。一场生与死的大较量,一场自水库开工以来从未有过的大营救开始了……

据张少宏(张瑞清侄子)从有关资料获悉,1973年5月11日上午九点与其叔父一起进洞拆卸检测仪器的有邵鸿昌教授(北京人)、沈立教授(沈阳人)、杨汉玉(北京人),还有一位不知名姓的北大学生。由于事先考虑不周,加上先一天进洞人员除了发现上洞口出现封堵,有少量河水渗进洞里外,并无异样。谁也想不到,第二天洞里情况急剧有变,而且环境极其恶化,以致第二天进洞的科研人员和开始进洞的救援人员,在毫无保护设施的情况下贸然行动,最终导致数人牺牲的悲剧。张瑞清和邵鸿昌教授、沈立教授三人最先进入,而被抬出时已是临近中午的11:30,由于他们在洞内呆的时间最长,加上被送的医院——陕西省第一人民医院最远,于当日下午1:30心脏停止了跳动。张瑞清时年26岁,一个鲜活的生命,一个还在就读北大力学系的优秀学生就这么走了。

几天后,石砭峪水库为这次牺牲者召开了隆重的追悼会,人们无不为牺牲者唏嘘、落泪;5月17日,张瑞清的棺柩由解放军运送,被亲人陪护回家乡的那一刻,公社领导、村民、新风小学的师生们,无不落泪和嚎哭。在村小学召开追悼会的时候,时年8岁的张瑞清的侄子张少宏爬在叔父的棺柩上哭得死去活来,张瑞清的未婚妻更是泣不成声,几度昏厥……

之后,北京大学汉中分院为邵鸿昌教授、沈立教授和张瑞清三人召开了追悼会,并在653四区为他们竖立了高高的墓碑。其中张瑞清墓碑的正面用隶体镌刻着“张瑞清同志之墓”,金光闪闪;背面镌刻着“优秀团员张瑞清同志一九四七年生,一九七三年五月十一日在长安县石砭峪水库工程科学实验中光荣牺牲 北京大学汉中分校革命委员会立”,同样是金色的隶体字,灼灼生辉,光芒四射。

五十年了,653四区松林青青,张瑞清等人的墓碑尚在;五十年了,亲人们的思念与悲哀丝毫未减;五十年了,长安大地上的人们还在传唱着修建石砭峪水库的英雄事迹。

2022年的时候,张瑞清的侄子张少宏作《致叔父》的诗一首:

定向爆破石砭峪,空谷群英造福祉。

二十六载定格处,身归故里魂在此。

青山默默伴孤魂,碧水沥沥述悲戚。

养恩未报手足离,前辈伤悲后人祭。

白云动情化为泪,清风有灵寻足迹。

读之,思之,无不让人为张瑞清这位壮志未酬身先死的北大青年才俊而惋惜,无不让人与他的父辈、同辈和晚辈一样垂泪哀痛,无不让人为之奋笔疾书一篇寄托我们由衷的感激与哀思的文字。

逝者已逝,惟愿历史记住他们名字:邵鸿昌、沈立、张瑞清……

往事已去,但愿这样的悲剧不再发生,并愿我们的人民安生!

愿逝者安息!并寄去我们深深的、难舍的怀念!

告读者朋友:

如有对石砭峪水库定向爆破后第二天输水洞救人一事知情者,敬请致电作者,以便做更为详实和准确的采访和记录。

特别感谢张瑞林先生(张瑞清之胞弟)、张少宏先生(张瑞清之侄)、原石砭峪水库机械队李应启、政协西安市长安区文史员张振琪、张晗、毋东汉、刘牧之等人的大力支持和配合。

王剑利:六零后,喜欢有情调的生活,写有温度的文字,交富有情义的朋友。现为长安作家协会理事,政协西安市长安区文史员,陕西省柳青文学研究会会员,陕西散文学会会员,《望月文学》杂志、 “悠闲雅趣”公众平台特约作家。

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:第六届西安市道德模范周锦娥

- 下一篇:创造“甜蜜路”的新农人耿卫超

相关文章

-

没有相关内容