散文:站在沣河岸上我打量西周(张军峰)

马王镇紧挨着沣河,站在这条河岸上,我凝望着东西两岸的丰镐遗址。曾经这里出现过双子城,西周的都城,丰邑和镐邑。

三千多年过去了,在这座西周的都城上已寻不见太多的遗迹,而周礼却穿越了数千年一直被后世尊崇,不能不说周的伟大。

如今丰邑上还遗留有灵沼、灵台、灵囿这样的名字,而它上面的建筑景观,只能在书本上找到了。当然还有那么一点点,在西周灵台遗址上的平等寺、张海坡西周贵族的车马殉葬坑,依稀还能找到当时的一点影子。

而在镐邑,极目四顾,此地还有一座镐京观,据说是西周遗址,而建筑是北魏时期的,明清乃至今下又进行了重修,才有了眼下的样子,单薄的被挤兑在村子里,而如今正在开发,它的命运依然堪忧。

那么周人是如何想着在这块土地上建立都城的呢,这不得不追溯,去寻寻他们的祖先。

西周自文王到平王东迁,共建都289年,据说是被戎狄欺负或被迫赶走的,不如说周人和戎狄之间素有恩怨,因果之报,若干年不爽。其实相互角逐也是好事,各个民族部落不断融合,才因而形成了华夏民族。先周之人是最早活跃在中原西部黄土高原的一个古老部落,始祖据说是后稷,《史纪 周本纪》载:后稷,名弃。其母有邰氏女,曰姜嫄。姜嫄为帝喾元妃。后稷教民耕稼有功,被封于邰。邰在今天的乾县武功一带。由弃到周武王姬发,历史上记载是第15代。这期间一千多年,十五代或许不止,这一点至今也无法搞清楚。

从夏初以来,周一直是夏王朝西部的一个重要方国。到了夏代后期,夏王朝逐渐衰弱,西北黄土高原上的游牧部落不断南下侵扰,渭北平原的农业遭到一定程度的破坏,周人整天和戎狄发生冲突,居住地也受到比较严重的影响。大约在商初,周部族首领公刘迁到豳地,并且采取了有力的措施,扩大耕地,整治农田,很快就将周部族发展成为一个富庶兴旺之邦。接着他使用武力,活动范围进一步扩大,并且确立了一套祭祀、宴会的礼仪,"周道之兴自此始",为后来周人的发展奠定了基础。

商王武丁时期,周是商的属国,公亶父为了避免与西北戎狄之间发生摩擦滋扰,将都城迁到岐阳,这是周有了长足的发展,有了王宫,设有皋门、应门、宗庙、社稷。公亶父之后季历继位,在商王朝的支持下他对周围戎狄部落大动干戈,不断扩张军事实力,据古本《竹书纪年》记载:武乙时代,季历曾"伐西落鬼戎,俘十二翟王"。文丁四年,他又领兵先后征伐燕京之戎,余无之戎,七年,破始呼之戎,十一年打败了翳徒之戎,多次立下了战功。商王文丁时,受封为"牧师",成为西方诸侯之长。季历秉承古公遗道,治理周宗,发展农业,推行仁义,使周逐渐强盛,诸侯很多都归顺了他,商王不得不承认季历做西方霸主,号称西伯。

他的儿子姬昌即位后,推行仁政,所以投奔他的人很多。但是也引起了其他侯国的不满,譬如崇国国王崇侯虎就像纣王举报西伯侯有反意,致使姬昌被囚于羡里,西伯侯利用美人计和贿赂出来后首先就灭了崇国,傻了崇侯虎。崇国都城附近位于富庶的平原,沣河西岸,他决定将都城迁到这里,在崇国都城基础上大施扩建,作丰邑。可惜此时事业未竟,姬昌就去世了,据说活了九十多岁,也算替儿子姬发打好了基础。姬发运用老臣姜尚做军师,有父亲的仁爱声望作舆论,一举灭了商。姬发每回回来就带回一些兵士和功臣,所以丰邑已经很不能满足都城的需求了,尽管丰邑的土地上已经建成了历史上最早的学府辟雍,以及颁布政令,接受朝觐和祭祀天地诸神以及祖先的场所明堂。既然父亲的丰邑已经不能满足都城的需要,他又在丰邑的东面也就是沣河对岸建都城镐邑。周王朝此时才算是真正建立,他追封父亲姬昌为周文王。所以我们一直以来以为是周文王建立了周王朝,其实是姬发建立的。

姬发是一个了不起的王,他本来没有继承权,他的哥哥伯邑考被纣王所杀,他才从而成了继承人。他高举反殷商大旗,尊其父“时至而勿疑”之遗嘱,果断伐商,文王每出师必占卜,有太史在他出征前占了一卦,大凶之兆,武王觉得大势所至,鬼神自然遁去。他先率大军向西到毕塬文王陵祭典之后,然后再向东进发。在军中升起父亲西伯侯大木牌,自己只称太子发,诸王闻西伯侯之名纷纷依附,在黄河岸边召开盟津大会,于诸王共讨纣王,经过牧野之战,攻入朝歌,纣王自焚于鹿台,他还不解恨,或许是嫌纣王杀了他的哥哥,还有他的爷爷也是被商王所杀,他用钺砍纣王尸体才解了恨。他将枉死的比干丞相厚葬,又释放了被纣王囚禁的箕子,把箕子感动得稀里哗啦流眼泪,愿意为他效劳。他大肆分封,将神农氏的后人分于焦;黄帝后人分于祝;尧后人封于蓟;舜后人封于陈;夏后人封于杞;将纣王的儿子武庚封于殷,为了束缚武庚,又让自己的三个弟弟也在殷,是为三监。他虚心求教与萁子,用姜尚为相,同四弟周公旦商议大事,给以太宰之职。各地诸侯可以拥兵,但必须听从中央号召。定期纳贡,允许世袭,这在当时不可谓不是一大进步,统一了全国,但也为后来埋下了隐患。

文王有文略,武王用武攻,天下遂归。武王去世后也葬在毕塬,毕塬在后来的王寺以东,郭杜北一带。成王继位,由周公旦和召公共同辅佐,历史上称周召共治。

西周经历了文王、武王、成王、康王、昭王、穆王、懿王、孝王、夷王、厉王、宣王、幽王、平王,平王为避戎狄侵扰,迁都至洛邑。这也是他的先人曾经屡次征战过夷狄,自然积下仇怨,到了他受不了无休止侵扰,甚至一度戎狄都攻入京城,平王吓破了胆,抛下祖先基业,逃到了洛邑,也自此经历了十三王的西周在长安这块地方拉下了帷幕。至此,东周成了列强时代,根本不把中央当回事,中央也只管着周边的几个县,直到战国七雄并列,强秦灭了六国,周也随之消亡。

西周的丰镐二邑虽然人去房空,没了往日的繁华,而在其上的子民,却不忘周仪周礼,修建了许多纪念先贤列祖列宗的祠庙,将周的仁爱礼义传承了下来,世代延习。

到了秦汉,大辟上林苑,许多都是在周的灵沼灵囿上进行的,西周的遗迹也逐渐被破坏殆尽,从而只剩下了怀念。昆明池就是在镐邑的彪池滈池上修建的,而镐邑的都成也被掩埋在湖底。池畔的镐京观依然每年香火不断,延续着周礼,祭奉着受民爱戴的文武成康四王。

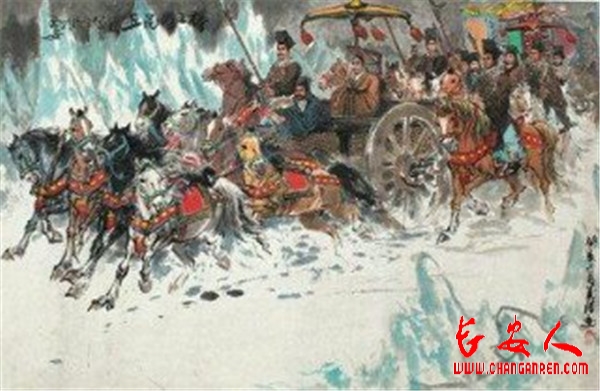

站在昆明池遗迹畔,站在灵台遗迹上,站在沣河岸上,历史打马而去,我们只剩下了哀叹。图:姜娓闫育刚

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:散文:荷风细柳等卿来(张军峰)

- 下一篇:【历史渊源篇】五台的历史建制以及文化

相关文章

-

没有相关内容